नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है AsliMomin.com पर।

चाहे आप यहाँ खुश होकर आए हों या नाराज़ होकर, मेरे लिए आप सिर्फ़ पाठक नहीं हैं — आप एक इंसान हैं। और यही इंसानियत इस लेख का विषय है।

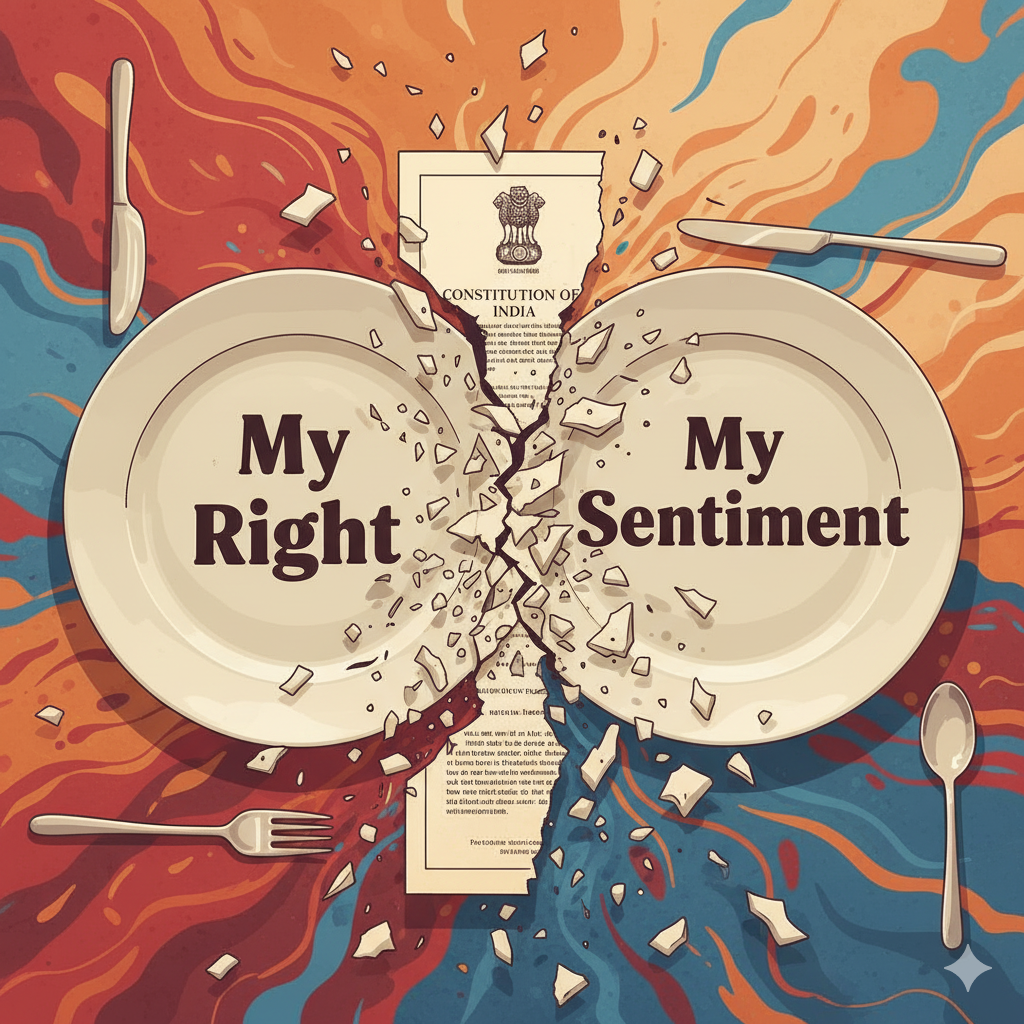

भोजन और विवाद — भूख या आस्था का सवाल?

कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो क्यों न बातचीत की शुरुआत भोजन से ही की जाए?

हर किसी की थाली अलग-अलग दिखती है:

- गाय का मांस (बीफ़): किसी के लिए पवित्र, तो किसी के लिए भोजन।

- सूअर का मांस (पॉर्क): किसी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन, तो किसी के लिए हराम।

- मटन और चिकन: बहुतों के लिए आम मांसाहार।

- सब्ज़ियाँ और दालें: लगभग हर जगह स्वीकार्य।

आप भी इनमें से कुछ न कुछ खाते होंगे।

और भारतीय संविधान आपको यह अधिकार देता है:

“आप जो चाहें खा सकते हैं — यह आपका अधिकार है।”

लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब किसी का अधिकार किसी और की आस्था और भावनाओं को चोट पहुँचाने लगे।

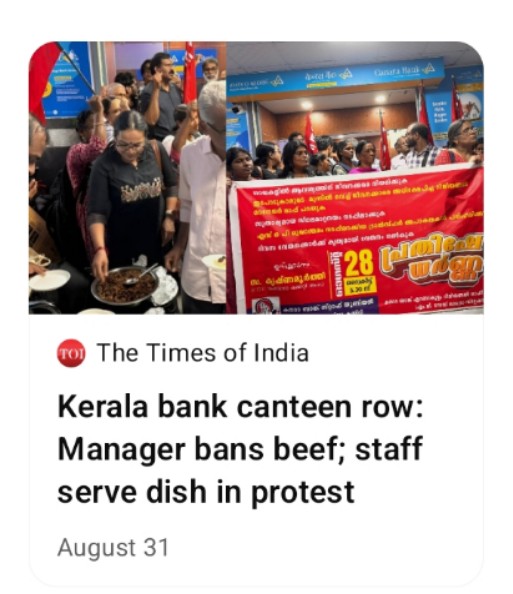

संवैधानिक बहस का एक ज़मीनी उदाहरण

कुछ दिन पहले, केरल में कैनरा बैंक की कैंटीन ने बीफ़ परोसना बंद कर दिया।

विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने “बीफ़ और पराठा” खाकर प्रदर्शन किया।

उनका तर्क था:

“भोजन चुनना हमारा संवैधानिक अधिकार है।”

लेकिन अब ज़रा सोचिए:

अगर कोई दूसरी क़ौम यह माँग कर दे —

“कैंटीन में पॉर्क भी परोसा जाए, यह भी हमारा संवैधानिक अधिकार है” —

क्या आप इसे उतनी आसानी से स्वीकार करेंगे?

या तुरंत कहेंगे —

“हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत हो रही हैं”?

दोहरे मापदंड की असली तस्वीर

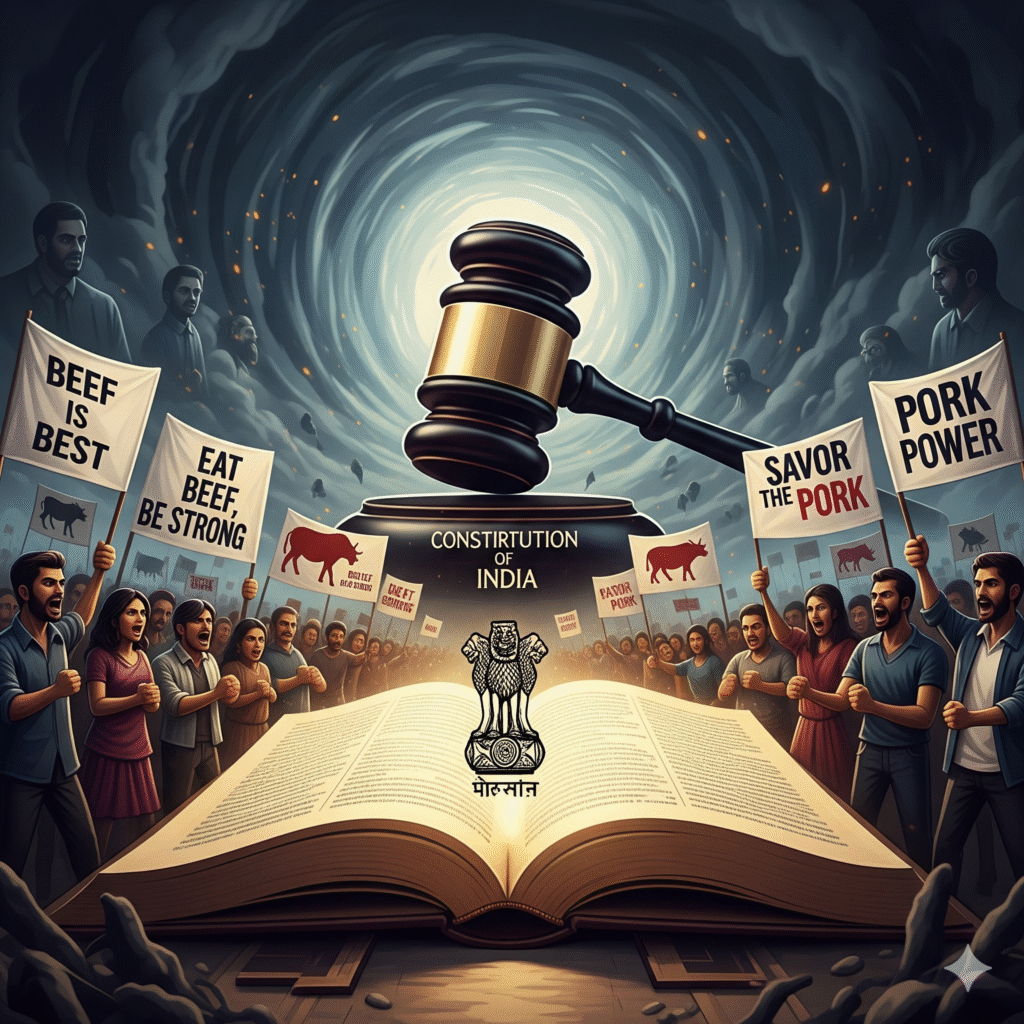

केरल में “बीफ़ पार्टी” को संवैधानिक अधिकार कहकर मनाया और बचाव किया जाता है।

लेकिन जैसे ही बात पॉर्क पर आती है, बहस बदलकर “धर्म और भावना” पर पहुँच जाती है।

यही तो असली समस्या है।

कुछ लोगों की भावनाएँ पवित्र मान ली जाती हैं, और दूसरों की मानो अस्तित्व ही नहीं रखतीं।

“संविधान तो तब तक मान्य है जब तक वह आपके अधिकार की रक्षा करता है;

जैसे ही किसी और की बारी आती है, संविधान गायब और आपकी धार्मिक किताब आगे।”

दोहरे मापदंड — किसकी भावनाएँ, कब और क्यों?

बीफ़ पार्टी करो, तो संविधान याद आता है।

पॉर्क पर बैन माँग लो, तो धर्म और भावनाएँ सामने आ जाती हैं।

अगर कोई दूसरी क़ौम कहे —

“हमें भी कैंटीन में पॉर्क चाहिए, यह हमारा अधिकार है” —

तो आपकी प्रतिक्रिया होगी —

“हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत हो रही हैं!”

फिर शुरू होंगे सड़क जाम, पथराव, सरकारी बैन की माँगें…

क्यों?

सिर्फ़ इसलिए कि आपकी किताब उसे हराम कहती है।

एक सार्वभौमिक नियम क्यों नहीं?

यही मुद्दे की जड़ है: क्यों न एक सार्वभौमिक सिद्धांत अपनाया जाए?

बहुलतावादी समाज में आप अपनी धार्मिक किताब सब पर थोप नहीं सकते।

एक ही किताब सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए — और वह है संविधान।

लेकिन हक़ की बात आती है तो संविधान का सहारा लिया जाता है,

और भावना की बात आती है तो धार्मिक किताब दूसरों पर थोप दी जाती है।

संवैधानिकता सिर्फ़ अपने लिए?

जब आप बीफ़ पार्टियाँ करते हैं, तो भूल जाते हैं कि हिन्दू वेदों में गाय को “अघ्न्या” — जिसे मारना मना है कहा गया है।

आपके लिए संविधान तब तक है जब तक वह आपकी पसंद बचाता है।

लेकिन जैसे ही मामला किसी और की आस्था का आता है, संविधान किनारे।

फिर आते हैं बहाने:

“अरे, बाज़ार में बीफ़ बिकता है… सरकार टैक्स लेती है… डोनेशन भी आता है…”

सच ये है कि आप दूसरों की आस्था का सम्मान नहीं करते,

बस उसे नज़रअंदाज़ करने का बहाना ढूँढ़ते हैं।

तो क्या पॉर्क खाने वाले भी यही कहें?

“फला कंपनी बेचती है, सरकार टैक्स लेती है, तो हम भी खाएँगे”?

क्या आप यह स्वीकार करेंगे?

सिर्फ़ आपकी भावनाएँ ही सर्वोपरि क्यों?

सवाल साफ़ है:

क्या किसी चीज़ को आप सही इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सरकार उसे बेचने की अनुमति देती है?

अगर हाँ, तो मान लीजिए कि आप हिन्दू भावनाओं का सम्मान नहीं करते,

लेकिन अपनी भावनाओं के लिए पूरा सम्मान चाहते हैं।

“जैसे आपके लिए पॉर्क हराम है, वैसे ही हिन्दू वेदों में गाय अघ्न्या है।

आप उनकी किताब को नज़रअंदाज़ करते हैं, लेकिन सबको अपनी किताब मानने पर मजबूर करते हैं।”

मुंबई की घटना से सीख

हाल ही में मुंबई में एक महिला को सिर्फ़ इसलिए भोजन नहीं दिया गया क्योंकि उसने “जय श्री राम” नहीं कहा।

यह घटना दिखाती है कि आस्था के नाम पर किसी को धार्मिक नारे बोलने के लिए मजबूर करना न केवल अमानवीय है बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है।

इस घटना की सभी ने निंदा की — ख़ासकर मुस्लिम समाज और सेक्युलर वर्ग ने —

और सही भी कहा कि सच्चा ईश्वर कभी भूखे इंसान से भेदभाव नहीं करता।

संविधान भी यही कहता है।

मेरी राय में भी सच्चा ईश्वर जबरन प्रशंसा स्वीकार नहीं करता।

नाम के आगे “जय” लगाना ज़रूरी नहीं है;

सिर्फ़ “राम” कहना ही स्मरण के लिए पर्याप्त है।

लेकिन यही प्रश्न मैं सेक्युलर वर्ग से पूछता हूँ —

क्या यही सिद्धांत इस्लाम और उसके पैग़म्बर पर भी लागू होगा?

इस वेबसाइट पर हम इस्लामी नाम वैसे ही लिखेंगे जैसे स्रोतों में हैं।

न हम अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करेंगे, न ज़बरन “सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम” जोड़ेंगे।

यह व्यक्तिगत आस्था है, शैक्षणिक मजबूरी नहीं।

न संवैधानिक सुविधा, बल्कि सबके लिए न्याय

संविधान कहता है: “सभी नागरिक समान हैं।”

तो असली सवाल है:

क्या संवैधानिक अधिकार तभी मायने रखते हैं जब वे आपकी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हों?

या हमारे पास इतना साहस है कि दूसरों की आस्था के लिए भी समान न्याय करें?

सोचिए।

यह दोहरी सोच कहाँ से आती है?

क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है?

संदेश — दिल से, ज़िंदगी के लिए

भोजन की बहस स्वाद या थाली की नहीं है।

यह बहस इंसानियत और न्याय की है।

अगर आप सचमुच मानते हैं कि:

- दूसरों की भावनाएँ आपकी अपनी जितनी ही महत्वपूर्ण हैं,

- संविधान सबका है, सिर्फ़ आपका नहीं,

- इंसान होना किसी भी धर्म से बड़ा है —

तो अगली बार जब आप कहें:

“मेरी भावनाएँ आहत हुई हैं”

रुकिए, और सोचिए:

क्या आपकी भावनाओं का सम्मान किसी और की कुर्बानी पर होना चाहिए?

और याद रखिए:

“अगर इंसानियत हार गई, तो संविधान भी सिर्फ़ कागज़ पर लिखी स्याही बनकर रह जाएगा।”

📢 यह लेख आपको उपयोगी लगा?

🙏 हमारे प्रयास को support करने के लिए यहाँ क्लिक करें।