प्रस्तावना

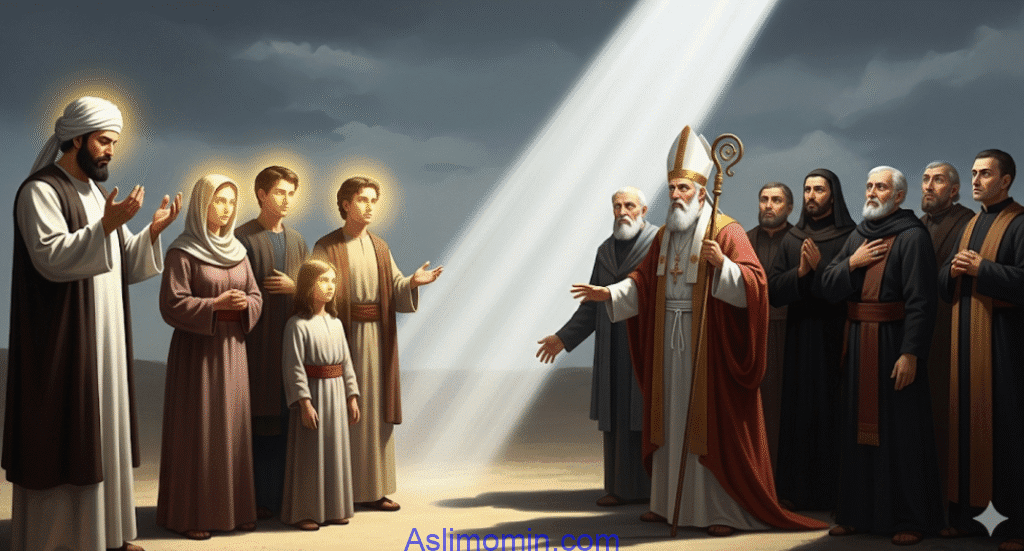

इस्लामिक इतिहास में एक प्रसंग बार-बार मुस्लिम विद्वानों द्वारा गर्व से प्रस्तुत किया जाता है — मुबाहिला (मुबहिला)। कहा जाता है कि जब नबी मोहम्मद को यमनी ईसाइयों ने धर्म को लेकर चुनौती दी, तो अंततः “मुबाहिला” हुआ — यानी एक ऐसा ‘द्वैध’, जहाँ दोनों पक्ष अपने-अपने सत्य के लिए अल्लाह से झूठे पर लानत माँगते हैं।

परंतु जैसे ही हम इस प्रकरण का विश्लेषण करते हैं, यह न सिर्फ बौद्धिक कायरता की मिसाल प्रतीत होता है, बल्कि आज के मुसलमानों में तर्क की जगह गाली-गलौज, धमकी और तक़फीर (काफ़िर घोषित करने) की जो आदत है, उसकी जड़ भी इसी में छुपी है।

1. मुबहिला क्या था — इतिहास की दृष्टि से

कुरान की सूरा 3:61 में उल्लेख मिलता है:

“जो कोई इस ज्ञान के आने के बाद तुझसे झगड़े, तो कह दे आओ हम अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपने नफ्स को (यानि मोहम्मद खुद) और तुम अपने नफ्स को बुलाओ, फिर हम कहें अल्लाह की लानत हो झूठों पर।”

यह आयत नजरा नामक ईसाई प्रतिनिधियों से बहस के बाद आई। मोहम्मद से ईसाइयों ने यीशु (ईसा) के ईश्वरत्व पर शास्त्रार्थ किया। मोहम्मद ईसा को केवल इंसान और नबी मानते थे, जबकि ईसाई उसे ईश्वर का पुत्र मानते थे।

जब तर्क में नबी मोहम्मद पराजित से दिखे (क्योंकि वे बाइबिल के संदर्भों को चुनौती नहीं दे पा रहे थे), तो उन्होंने ‘मुबाहिला’ का प्रस्ताव दिया — यानी जो झूठा हो, उस पर अल्लाह की लानत, अपने परिवार को ले कर एक दूसरे पर खुदा की लानत (अपशब्द ) भेजो ।

ईसाइयों ने इस ‘प्रपंच’ में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन यह ध्यान रहे — मुबाहिला कोई शास्त्रार्थ या तर्क का परिणाम नहीं था, बल्कि आत्मिक धमकी थी: “मेरे खिलाफ बोलोगे तो खुदा की मार पड़ेगी।”

2. मुबहिला से मुसलमानों की तालीम क्या बनी?

मुबहिला की परंपरा मुसलमानों के सोच में एक गहरी विकृति लाती है — जब किसी बहस में वे हारने लगते हैं या तर्क जवाब देने लगते हैं, तो वे ‘लानत’, ‘काफिर’, ‘मर जाएगा’, ‘जहन्नम’ जैसी धमकियों पर उतर आते हैं।

- किताबों से जवाब? नहीं।

- तर्क का सम्मान? नहीं।

- दूसरों के धर्मग्रंथ का अध्ययन? नहीं।

- बल्कि: “तू काफिर है”, “तेरा मुँह काला”, “अल्लाह की लानत”, “तू जहन्नमी है”, “हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की सजा मौत है।”

यह किसने सिखाया?

यही मुबहिला!

जहाँ बहस में जबाब न हो तो आसमान से डर दिखाओ।

3. आलोचना क्यों जरूरी है?

क्योंकि यही मानसिकता आज के ज़माने में भी डिबेट-प्रूफ इस्लाम बन चुकी है।

- कुरान की आलोचना करो = गाली।

- हदीस पर प्रश्न उठाओ = धमकी।

- इतिहास याद दिलाओ = तकफीर।

- मोहम्मद की नैतिकता पर सवाल = मौत की फतवा।

क्यों? क्योंकि मुबहिला की तरह इस्लाम ने कभी खुली बहस को सहन करना सीखा ही नहीं।

4. हिंदू या ईसाई बहस हारें तो क्या करते हैं?

हिंदू दर्शन में शास्त्रार्थ की परंपरा रही — मंडन मिश्र बनाम शंकराचार्य इसका उदाहरण है।

ईसाई समाज में रिफॉर्मेशन हुआ, पादरियों की आलोचना हुई, चर्च की सत्ता को चुनौती दी गई।

कहीं लानत नहीं दी गई, बल्कि बहस से विचार बदले गए।

मगर इस्लाम में — “हमसे बहस करोगे तो खुदा मार डालेगा”

ये कैसा आत्मविश्वास है? या डर का ढोंग?

5. आज के मुसलमानों को क्या करना चाहिए?

यदि इस्लाम को वास्तव में “शांति का धर्म” और “सत्य का मार्ग” कहना है,

तो उन्हें मुबहिला वाली गाली-धमकी तालीम को त्यागकर

संवाद, तर्क, आलोचना, ऐतिहासिक विवेक की राह अपनानी होगी।

वरना मुबहिला की लानत देने वाले खुद बुद्धिजीवियों की अदालत में पराजित शेख़ चिल्ली ही साबित होंगे।

निष्कर्ष

मुबाहिला कोई चमत्कार नहीं था।

यह धार्मिक कायरता का प्रतीक था — जब तर्क नहीं बचे, तो लानत भेजो।

आज के मुस्लिम समाज में यही रवैया गहराई से बैठ चुका है।अगर मुसलमानों को वास्तविक परिवर्तन चाहिए, तो मुबाहिला नहीं — मंडन मिश्र जैसी परंपराओं से सीख लेनी चाहिए।

जहाँ जवाब में गाली नहीं, ग्रंथों का ज्ञान होता है।

जहाँ विरोध में फतवा नहीं, विचार होता है।

जहाँ सत्य की खोज होती है — न कि डर की धमकी।

📢 यह लेख आपको उपयोगी लगा?

🙏 हमारे प्रयास को support करने के लिए यहाँ क्लिक करें।